不動産の賃貸借において、賃料はオーナーと賃借人の間で取り決められる重要な要素です。

一度決まった賃料も、経済情勢や周辺環境の変化などにより、その妥当性が揺らぐことがあります。

その際に行われるのが賃料交渉ですが「賃料交渉に相場(やり方)はあるのか?」という疑問は、特にオーナーにとってもテナントにとってもの切実な問題といえます。

はじめに│賃料交渉の「相場」とは何か?

賃料交渉における「相場」とは、単に周辺の類似物件の賃料だけでなく、物件の個別性、市場の需給バランス、そしてオーナーが不動産を所有・運営する上で発生するコスト、特に「固定資産税」のような税負担が大きく影響します。

本記事では、事業用不動産に焦点を当て、賃料交渉における相場の考え方、オーナーが直面する固定資産税上昇という苦境、そして賃料交渉の現実と対策について書いていきます。

賃料交渉は、感情的な要求だけでは成立せず、客観的な根拠と論理的な説明が求められます。

オーナーとしては、収益性確保と不動産価値維持のため、賃料増額の必要性を明確に提示する必要があります。

同時に、賃借人の生活や事業活動に配慮し、穏便な交渉を心がけることも、長期的に良好な関係を築く上で不可欠です。

事業用不動産における賃料の基礎知識

事業用不動産における賃料の基本的な要素と算定方法は次の通りです。

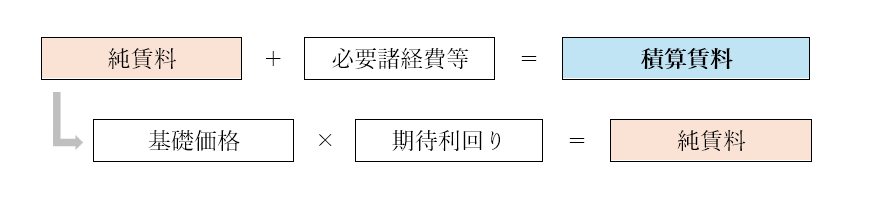

オーナー目線の賃料(積算賃料)の考え方│純賃料+必要諸経費等

積算賃料は大きく分けて「純賃料」と「必要諸経費等」で構成されます。

オーナーが貰う賃料のうち、経費として出ていくものが「必要諸経費等(主に固定資産税)」、それ以外の手残りに部分が純賃料です。

- 純賃料:オーナーが多額の投資をした不動産について、元本回収のためのもの。元本に対する果実として、土地と建物に期待利回りを乗じて算定されます。

- 必要諸経費等:賃貸借契約の維持・管理に要する費用や、オーナーが不動産を所有・運営する上で発生するコストです。具体的には、固定資産税・都市計画税などの公租公課、建物の修繕費・清掃費などの維持管理費、損害保険料などが含まれます。

オーナーが賃料増額を求める際、この「必要諸経費等」の増加、特に固定資産税の上昇が重要な根拠となります。

適正賃料は、これらのコストをカバーし、かつオーナーに適切な収益をもたらす水準である必要があります。

積算賃料と鑑定評価の役割

賃料の算定方法の一つに「積算賃料」があります。

これは、不動産の再調達原価(現在の価格で同じものを新しく建てる場合の費用)に、適正な期待利回りを乗じて得られる賃料に、必要諸経費等を加算して求める方法です。

積算賃料=(土地の価格+建物の価格)×期待利回り+必要諸経費等

特に、土地や建物の価格上昇、建築費高騰は積算賃料の上昇につながり、賃料増額の根拠となり得ます。

また、客観的な根拠を示す上で有効なのが、不動産鑑定士による「鑑定評価」です。

鑑定評価では、積算賃料、比準賃料(周辺類似物件との比較)を主として、適正な賃料が導き出されます。

賃料交渉が決裂し、調停や訴訟に発展した場合、この鑑定評価は非常に重要な証拠となります。

オーナーを苦しめる固定資産税の上昇

賃料交渉において、オーナーが賃料増額を求める最も切実な理由の一つが、固定資産税の上昇です。

近年、インフレの進行や土地価格、建築費の高騰が続く中で、この税負担はオーナーの不動産経営を圧迫する大きな要因となっています。

固定資産税評価額の仕組みと上昇要因

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地、家屋、償却資産の所有者に対して課される地方税です。

税額は、市町村が定めた「固定資産税評価額」を課税標準として計算されます。

この評価額は3年に一度見直され、直近では2024年度に評価替えが行われました。

- 土地の評価:地価公示価格や都道府県地価調査価格の7割を目途に評価されます。

- 家屋の評価:再建築価格(同じ家屋を新築した場合にかかる費用)を基準に、経年減点補正率などを考慮して評価されます。

近年、インフレ、都市再開発による土地需要の増加、資材価格・人件費の高騰による建築費高騰が複合的に作用し、固定資産税評価額は上昇傾向にあります。

特に、市場の「時価」が固定資産税路線価を大きく上回る「乖離」が生じている場合、将来的な固定資産税評価額の上昇が濃厚となります。

固定資産税の負担増が賃料に与える影響

固定資産税の上昇は、オーナーにとって直接的なコスト増であり、しかも最も大きな支出項目であることが多いです。

賃料が据え置かれたまま固定資産税が増加すれば、オーナーの手取り収益は減少します。

特に、賃料改定が長期間行われていない物件では、オーナーの手取りがほぼ無くなってしまう場合も散見されます。

オーナーとしては、増加した税負担を賃料に転嫁したいと考えるのは当然であり、賃料増額交渉の重要な根拠となります。

しかし、賃借人側からすればコスト増となるため、容易には受け入れられないのが現実です。

賃料交渉では、単に「税金が上がったから」というだけでなく、その税金の上昇がオーナーの収益にどれだけ影響を与えているのか、そして物件の賃料が周辺相場と比較して適正水準にあるのか、といった多角的な視点から根拠を示す必要があります。

賃料交渉の根拠となる要素

賃料交渉を成功させるためには、客観的かつ説得力のある根拠を示すことが不可欠です。

物件の個別要因と市場状況

- 立地条件:交通の便、商業施設の集積度、視認性など、物件の利便性や集客力は賃料に大きく影響します。立地条件の向上は増額、悪化は減額の根拠となります。

- 築年数:建物の築年数は価値と比例し、老朽化は賃料低下の要因となりますが、大規模リノベーションで価値を補うことも可能です。

- 周辺の空室率の推移:市場の需給バランスを示します。空室が多い場合は賃料が高いか需要が低いことを示唆し、減額交渉の強力な根拠となります。

- 周辺の環境の変化:周辺の再開発、競合物件の出現、治安の変化など、物件を取り巻く環境の変化は賃料に影響を与えます。

- 周辺の類似物件の賃料相場:最も直接的な根拠の一つです。類似物件の賃料を調査・比較することで、賃料の妥当性を客観的に示せます。オーナーは賃料が相場より低い場合に増額を、賃借人は高い場合に減額を主張できます。

税制や物価の変動など社会的な経済事情の変化

経済の動向も賃料に大きな影響を与えます。

- 税制の変動(特に固定資産税):固定資産税評価額の上昇に伴う税負担の増加は、賃料増額の最も強力な根拠の一つです。オーナーは納税通知書などで具体的な税額増加を示すことが求められます。

- 物価の高騰(インフレ):維持管理費、修繕費、保険料などの必要諸経費を押し上げます。これらのコスト上昇は、賃料増額の根拠になります。

- 金利の変動:借入金利の上昇は、オーナーの返済負担を増加させ、賃料増額の必要性を生む場合があります。

- 経済状況の変化:景気後退による賃借人の事業収益悪化は減額の、好景気による収益増加は増額の受け入れ余地を生む可能性があります。

これらの経済事情は、社会全体の動向として客観的に示すことができるため、賃料交渉の説得力を高める上で重要です!

オーナー目線での賃料交渉の現実と課題

固定資産税の上昇や建築費の高騰、インフレといった経済状況の変化は、オーナーにとって賃料増額交渉の必要性を高めますが、賃借人との関係性や市場の状況を考慮すると、その交渉は簡単ではありません。

固定資産税上昇への対応と収益性の維持

固定資産税の増加はオーナーの収益を直接圧迫します。

オーナーは税負担の増加を賃料に転嫁したいと考えますが、賃借人にとってはコスト増となるため、納得を得るのが難しい場合があります。オーナーは具体的な税額の増加を示し、賃料増額の必要性を説明する必要があります。

不動産投資の目的は安定した賃料収入と収益性確保ですが、賃料増額交渉は賃借人との関係を悪化させるリスクも伴います。

強硬な交渉は賃借人の退去を招き、空室期間中の収入喪失や新たな賃借人を探すコストが発生します。

オーナーは、目先の賃料増額だけでなく、長期的な視点に立って賃借人との良好な関係を維持することの重要性も考慮すべきです。

増額交渉の難しさと賃借人への配慮

賃料の増額交渉は、一般的に減額交渉に比べて難しいとされます。

賃借人にとっては純粋なコスト増であり、代替物件を探して移転する選択肢も持つため、抵抗が大きいためです。

また、借地借家法は賃借人の権利を強く保護しており、賃料増額には客観的な根拠と合理的な理由が求められます。

オーナーは、自身の立場や必要性を主張しつつも、賃借人の事業状況や感情にも配慮し、穏便な交渉を心がけることが大切です。

例えば、賃借人の事業が苦しい場合は、段階的な増額や一定期間の猶予を設けるなど、負担を軽減する提案も有効です。

オーナーと賃借人は共存共栄の関係であり、オーナーが賃借人の事業成功を願う姿勢を示すことで、信頼関係が構築され、交渉もスムーズに進む可能性が高まります。

賃料交渉が決裂したときの対処法

直接の交渉が決裂した場合でも、法的な手続きを通じて賃料の増額や減額を請求することが可能です。

調停の申し立て

まず検討すべきは「賃料増額(または減額)請求調停」の申し立てです。

これは、裁判所を介して当事者が話し合い、合意による解決を目指す手続きです。調停は非公開で行われ、調停委員が間に入り柔軟な解決を目指します。

訴訟に比べて費用と時間が節約できるメリットがあります。話し合いがまとまれば調停調書が作成され法的効力を持ちますが、合意に至らない場合は不成立となり、次のステップである訴訟に進みます。

訴訟の提起

調停が不成立に終わった場合、裁判(訴訟)を提起することができます。

借地借家法第11条(借地)および第32条(借家)には、賃料増減請求権が明記されており、一定の事情が証明できれば、裁判所の判決によって強制的に賃料を改定することが可能です。

「一定の事情」としては、土地や建物に対する税金などの負担の増減(固定資産税の増減)、土地や建物の価格の上昇または低下(公示地価、路線価、鑑定評価)、その他の経済事情の変動(物価の高騰、金利の変動)、周辺の類似物件の賃料相場などが挙げられます。

訴訟は法的強制力を持つ一方で、時間と費用がかかり、当事者間の関係を決定的に悪化させる可能性があります。

訴訟に臨む際には、これらの「一定の事情」を裏付ける客観的な証拠を十分に準備し、弁護士さんと相談しながら進めることが不可欠です。

まとめ│賃料交渉は「相場」と「根拠」のバランス

賃料交渉における「相場」は、物件の個別的要因、市場の需給バランス、そしてオーナーのコスト(特に固定資産税上昇)を総合的に考慮して、バランスで決めるしかありません。

2025年現在は、全国的に地価が上昇しており、建築費も高騰傾向にあるため、オーナーの手取りが減っている状況です。

こうした経済情勢を踏まえれば、固定資産税の上昇分は増額交渉として受け入れられる可能性が十分にあると考えます!

賃料交渉を成功させるには、感情論ではなく、客観的で説得力のある根拠(固定資産税の納税通知書、周辺相場、鑑定評価など)を示すことが重要です。

しかし、同時に賃借人との良好な関係維持も不可欠であり、強硬な交渉は退去リスクを招きます。賃借人の事情にも配慮し、共存共栄の姿勢で穏便な交渉を心がけることが、長期的な安定経営につながります。

もし直接交渉が決裂した場合は、調停や訴訟といった法的手続きを通じて賃料改定を求めることも可能です。

借地借家法は賃料増減請求権を認めており、客観的な「一定の事情」を証明できれば、裁判所の判断によって賃料を改定できます。

賃料交渉は、オーナーと賃借人の双方にとって重要なプロセスです。

オーナーとしては、自身のコスト増と収益性維持の現実を直視しつつ、市場の「相場」と具体的な「根拠」をバランス良く提示することで、賃借人との合意形成を目指すことが肝要です。

常に長期的な視点に立ち、信頼関係を築きながら不動産経営を行うことが、変化の激しい時代において安定した収益を確保するための一歩となるはずです。

また、交渉用資料として、ぜひ不動産鑑定の検討も一案ということを申し添えます。

当事務所にも増額交渉を希望する不動産オーナーからの依頼や概算のお問い合わせが実際に増えています!

以上です。お読みいただき、ありがとうございました。

この記事の執筆者

不動産鑑定士 上銘 隆佑

Ryusuke Joumei

上銘不動産鑑定士事務所代表。

大和不動産鑑定株式会社東京本社に入社し、2019年に不動産鑑定士登録(第10401号)。国内系不動産アセットマネジメント会社への出向を経て、大和不動産鑑定株式会社九州支社へ赴任。

適正家賃、関係者間売買、証券化対象不動産、銀行の担保不動産、公有地の売買に係る不動産鑑定評価を中心に、不動産鑑定評価に携わる。

不動産鑑定業 福岡県知事 第(1)-347号

info@jkantei-office.com

お問い合わせはこちらから >

-scaled.png)

コメント