はじめに:なぜ「競合物件との比較」が大事なのか?

こんにちは、不動産鑑定士の上銘です。

事業用不動産の家賃を考える際、「積算法」がオーナー目線の採算ラインを導き出す有用な手法であることは、以前の記事の通りです。

しかし、現実の市場で家賃を決定する上で、積算法だけで全てが解決するわけではありません。

なぜなら、家賃は「その家賃を払ってくれる借り手がいるか」によって最終的に決まるからです。

オーナーさんの採算ラインがいくら高くても、テナントさんが「この家賃は相場と比べて高すぎる」と感じれば、契約には至りません。

そこで最も重要になるのが、「賃貸事例比較法」という手法です。

この手法は、まさに市場の声を直接反映させるものであり、競合物件との比較が家賃査定のすべてと言っても過言ではありません。

今回は、この賃貸事例比較法を深く掘り下げ、単に「似ている物件」を探すだけではない、プロの比較分析方法を分かりやすいく解説していきたいと思います。

この考え方を身につければ、オーナーさんは説得力のある家賃設定ができ、テナントさんは適正な家賃を見極める力がつくはずです。

賃貸事例比較法とは?:市場の「成約事例」から家賃を導く

賃貸事例比較法とは、類似の賃貸不動産の「成約事例」を収集し、その事例の家賃水準を参考に、対象物件の適正な家賃を求める手法です。

ポイントは、あくまでも「成約事例」を参考にすること。

不動産ポータルサイトに掲載されている「募集賃料」は、オーナーさんの希望価格に過ぎません。

実際に借り手がついて契約に至った「成約賃料」こそが、その市場のリアルな価値を映し出す鏡といえます。

この手法は、以下のような点で非常に有用な手法です。

- 市場性を重視した判断ができる:実際に市場で動いている家賃を基にするため、借り手(テナント)の感覚と乖離しない家賃を設定できます。

- 客観的な根拠を示せる:賃料増減額交渉の際に、「近隣の類似事例と比較して、この家賃は妥当だ」という客観的な根拠を示すことができます。

- 多様な物件に対応できる:積算法のように物件の原価が不明な場合でも、市場にある事例から家賃を導き出せるため、あらゆる物件に適用できます。

それでは、この賃貸事例比較法を実践するための具体的なステップを見ていきましょう。

ステップ1:家賃を比較する「競合物件」の成約事例を収集する

まずは、対象物件と類似性の高い「競合物件」の成約事例をできるだけ多く集めることが重要です(鑑定評価では同一需給圏と呼びます)。

収集の際には、以下の点を意識して探しましょう。

- 物件の条件を絞り込む

- エリア:対象物件と同じ行政区画内、または同じ生活圏・商圏内にある物件を探します。

- 用途:オフィス、店舗、居住用といった用途が同じ物件を探します。

- 間取り・広さ:同じ間取り(例えば1LDKや事務所)で、広さが近い物件を探します。

- 情報源を複数活用する

- 不動産会社のネットワーク:信頼できる不動産会社から、実際の成約事例の情報を得るのが最も確実です。

- 不動産データベース:業界関係者向けのデータベースサービスを活用します(アットホーム等)。

- レインズ:不動産流通機構が運営するデータベースで、成約事例を調べることができます。

単に「募集賃料」だけを見るのではなく、過去1年以内の「成約事例」に焦点を当てて情報を集めることが、精度の高い家賃査定の第一歩です。

ステップ2:「類似性」を細かく分析する5つのチェックポイント

複数の成約事例を集めたら、次はそれらの事例と自分の物件との「違い」を細かく分析し、家賃の妥当性を判断していきます。

この「違い」を正確に捉えることが、プロとしての腕の見せ所です。

ここでは、特に重要な5つのチェックポイントについて解説します。

1. 時点修正:成約時期による市場の変動を考慮する

家賃相場は常に変動しています。1年前の成約賃料と現在の相場が同じとは限りません。

物価や金利、地域の需要変動などを考慮して、過去の事例を現在の価値に修正することを「時点修正」と呼びます。

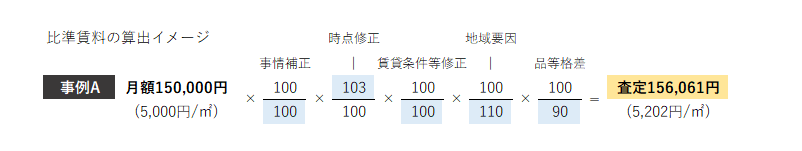

例えば、1年前に成約した事例の家賃が月額20万円だったとします。この1年で家賃相場が3%上昇していると判断した場合、その事例の現在の価値は「20万円 × 1.03 = 20.6万円」として評価し直します。

2. 広さ:面積あたりの単価で比較する

同じ「30㎡」の物件でも、事例によって広さが微妙に異なることがあります。単

純な家賃の金額だけでなく、広さあたりの家賃単価(例えば、坪単価や平米単価)を計算することで、より正確な比較ができます。

- 事例A:広さ30㎡、家賃15万円 → 平米単価5,000円

- 事例B:広さ25㎡、家賃13万円 → 平米単価5,200円

このように単価で比較することで、自分の物件の広さが、家賃にどのように影響しているかを客観的に判断できます。

3. 築年数:古くても価値がある?

築年数は家賃を左右する大きな要因ですが、これも単に「古いから安い」というわけではありません。

- 新築・築浅:築年数が浅い物件は人気が高いため、家賃は相場より高めになります。

- リノベーションの有無:古い物件でも、内装や設備が一新されていれば、築年数のデメリットを補い、家賃相場を上回ることもあります。

- 耐震性:古い物件でも、新耐震基準を満たしているかどうかも重要な判断材料です。

4. 駅距離:徒歩1分が家賃に与える影響

駅距離は利便性に直結するため、家賃に与える影響は非常に大きいです。

- 駅チカ物件:駅徒歩5分圏内の物件は、相場より高い家賃が設定されやすいです。

- 駅からの距離補正:事例Aが駅徒歩5分、自分の物件が徒歩10分なら、「徒歩5分遠い分、家賃をいくら下げるべきか」を考えます。一般的に、徒歩1分あたり数%程度の差が出ることが多いです。

5. 建物品等:設備やグレードの差を補正する

最後に、建物や部屋の「建物品等」の違いを比較します。

- 設備:オートロック、エレベーターの有無、OAフロアなど。居室なら浴室乾燥機、独立洗面台の有無など、人気の設備が充実しているか。

- グレード:共用部の雰囲気、管理状況、階数、部屋の向き(南向き・北向き)など、個別の条件を比較します。

これらの要素が競合物件と異なる場合、家賃に補正をかけて、自分の物件の適正な家賃水準を導き出します。

賃貸事例比較法の限界と、他の手法との組み合わせ

競合物件との比較はすべてであると言いましたが、この手法にも限界はあります。

賃貸事例比較法は「市場がどう動いているか」を教えてくれますが、「オーナーの採算は合うのか(積算法)」や「テナントの事業が成り立つのか(収益分析法)」といった視点は考慮していません。

ですから、賃貸事例比較法で得られた家賃と、積算法で得られた積算賃料、そしてテナントの収益性を考慮した家賃を、総合的に判断することが重要です。

- オーナー目線:「市場家賃が積算賃料を下回るなら、この家賃では採算が合わない」

- テナント目線:「オーナーは積算賃料を根拠に交渉してくるかもしれない。こちらも市場家賃のデータを提示して交渉しよう」

このように、複数の視点から家賃の妥当性を検証することで、オーナーもテナントも納得のいく、より公正な家賃設定が可能になります。

まとめ:賃貸事例比較法をマスターし、家賃交渉をスムーズに

いかがでしたでしょうか。

「賃貸事例比較法」は、単に似た物件の家賃を調べるだけではありません。

成約事例を収集し、広さ、築年数、駅距離、建物品等といった5つの要素を細かく分析し、時点修正をかけて比較することで、初めて説得力のある家賃水準を導き出せるのです。

競合物件との比較は、家賃査定の最も重要な出発点です。そして、その比較作業をどれだけ緻密に行えるかが、説得力を高めることになります。

この手法をマスターし、オーナーさんは収益を確保しながらも市場に受け入れられる家賃を設定し、テナントさんは「なぜこの家賃なのか」を理解した上で、賢い交渉ができるようになります。

ぜひ、今後の事業用不動産の家賃交渉などに役立ててみてください。

以上です。お読みいただき、ありがとうございました。

この記事の執筆者

不動産鑑定士 上銘 隆佑

Ryusuke Joumei

上銘不動産鑑定士事務所 代表。

大和不動産鑑定株式会社 東京本社に2014年に入社後、2019年に不動産鑑定士登録(第10401号)。国内系不動産アセットマネジメント会社への出向を経て、大和不動産鑑定株式会社九州支社へ赴任。2024年に同社を退職し、上銘不動産鑑定士事務所を開所。

適正家賃、関係者間売買、証券化対象不動産、銀行の担保不動産、公有地の売買に係る不動産鑑定評価を中心に、不動産鑑定評価に携わる。

不動産鑑定業 福岡県知事 第(1)-347号

info@jkantei-office.com

お問い合わせはこちらから >

-scaled.png)

コメント