はじめに:賃料交渉の鍵を握る「継続賃料」の考え方

こんにちは、不動産鑑定士の上銘です。

「賃料を増減額する交渉」は、不動産賃貸経営において避けて通れない場面です。

オーナーさんからすると「固定資産税が上がったから家賃を上げたい」、テナントさんからすると「業績が苦しいから家賃を下げてほしい」といった要望がぶつかり合うことがよくありますよね。

このような賃料改定の際に、最も重要視される手法の一つが「差額配分法」です。

この手法は、単に市場の相場を見るだけでなく、オーナーとテナントのこれまでの関係性を考慮した、非常に現実的な考え方に基づいています。

今回は、この差額配分法の核心である「新規賃料と現行賃料の差」がなぜ重要なのか、そして実務でよく用いられる「折半」という考え方について、分かりやすく解説していきたいと思います。

差額配分法が「差額」を重視する理由

以前の記事でお話ししたように、賃貸借契約が長期間にわたると、最初に決めた家賃(現行賃料)と、現在の市場で設定される家賃(新規賃料)の間にズレが生じることが一般的です。

この新規賃料と現行賃料の差を、差額配分法では特に重視します。

なぜなら、この「差額」は、単なる数値の乖離ではなく、賃貸借関係の継続によって生み出された「貸主・借主双方の貢献」と見なされるからです。

オーナーさんは、継続的に賃料を受け取ることで安定した経営ができ、テナントさんは、市場相場よりも低い(または高い)家賃で物件を使い続けることができています。

この関係性があるからこそ生まれた「差額」を、いかに公平に両者に分配するかが、差額配分法の核心となるのです。

この考え方は、借地借家法が賃貸借契約の安定性を重視していることとも深く結びついています。

ただ単に市場の相場に合わせて家賃を一方的に変更するのではなく、これまでの関係性を尊重しつつ、公正な着地点を探すための有用な手法なのです。

実務でよく見られる「折半」という考え方

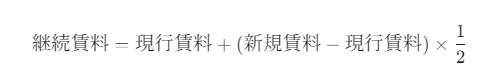

差額配分法では、新規賃料と現行賃料の差を、両者の貢献度に応じて配分すると解説しました。

では、この「貢献度」を具体的にどう判断するのでしょうか?

不動産鑑定の現場や賃料交渉の実務では、特にオーナーとテナントの間で特別な事情がない限り、「折半」という考え方が一つの基本的な指針となります。

つまり、差額の半分をオーナーに、半分をテナントに帰属させるというものです。

(例)

これは、オーナーが物件を維持・管理してきたこと、そしてテナントが賃料を滞りなく支払い、物件を大切に使ってきたことという、双方の貢献を平等に評価するという考えに基づいています。非常に分かりやすいく、納得感も得られやすいですよね。

もちろん、これはあくまで原則であり、状況によっては「折半」ではないケースも考慮されます。

差額配分法で考慮すべき「特別な事情」とは

「折半」が基本とはいえ、賃貸借契約には様々な背景があります。

例えば、以下のような特別な事情がある場合は、差額の配分率が変わることがあります。

- オーナー側の事情:

- 大規模な修繕やリノベーションを実施し、物件の価値を大幅に向上させた。

- 周辺環境の改善に積極的に貢献した。

- テナント側の事情:

- 長期間にわたり、一度も賃料を滞納することなく支払い続けている。

- テナントとして長年営業することにより、地域的な発展に寄与した。 等々

これらの事情は、差額配分法において「貢献度」として評価され、賃料改定に影響を与える可能性があります。

特に、積算法で導かれるオーナー目線の家賃水準(基礎価格、期待利回り、必要諸経費等)を提示することで、固定資産税の上昇など、オーナー側のコスト増加を客観的な根拠として示すことができます。

まとめ:差額配分法は「納得感」を生む手法

いかがでしたでしょうか。

差額配分法は、単なる「市場の相場」で家賃を決めるのではなく、新規賃料と現行賃料の差を公正に配分することで、オーナーとテナントの双方に「納得感」をもたらすための有用な手法です。

実務では「折半」が基本とされることが多いですが、これは賃貸借関係の安定性を重視する借地借家法の精神にも通じています。

賃料改定の話し合いがうまくいかないと感じたときは、ぜひこの差額配分法の考え方を参考にされてください。

客観的な数値と、お互いの貢献を尊重する姿勢が、円満な解決への近道になると考えています。

以上です。お読みいただき、ありがとうございました。

この記事の執筆者

不動産鑑定士 上銘 隆佑

Ryusuke Joumei

上銘不動産鑑定士事務所代表。

大和不動産鑑定株式会社東京本社に入社し、2019年に不動産鑑定士登録(第10401号)。国内系不動産アセットマネジメント会社への出向を経て、大和不動産鑑定株式会社九州支社へ赴任。

適正家賃、関係者間売買、証券化対象不動産、銀行の担保不動産、公有地の売買に係る不動産鑑定評価を中心に、不動産鑑定評価に携わる。

不動産鑑定業 福岡県知事 第(1)-347号

info@jkantei-office.com

お問い合わせはこちらから >

-scaled.png)

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 「差額が大事」な理由│継続賃料では“折半”が基本だが事情にも留意 はじめに:賃料交渉の鍵を握る「継続賃料」の考え方 […]