はじめに:オーナー目線で適正家賃を考える「積算法」

こんにちは、不動産鑑定士の上銘です。

「事業用不動産の家賃」は、どのようにして決まるのでしょうか?

多くの方がまず思い浮かべるのは「近隣の相場」ではないでしょうか。

たしかに、実際に市場で取引されている家賃(賃貸事例)を比較することは、家賃を決める上で非常に重要な視点です。これは「賃貸事例比較法」と呼ばれる手法で、主にテナント目線での分かりやすい判断材料となります。

一方で、不動産のオーナーさんにとって家賃は、単に「入居者が決まる金額」だけでなく、物件を所有・運営していくための「収益」でなければなりません。赤字を出してまで貸し続けるわけにはいかないですよね。

そこで重要になるのが、オーナー目線で家賃を考える「積算法」という手法です。

今回は、この積算法の考え方を分かりやすく解説し、家賃査定におけるその有用な手法としての役割について、じっくりお話ししていきたいと思います。

積算法の基本:家賃は「物件の価値」から逆算する

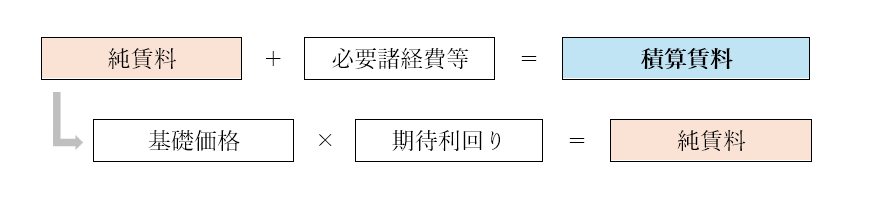

積算法とは、賃貸物件そのものの価値(基礎価格)に、オーナーが期待する利益(期待利回り)を上乗せし、さらに運営にかかる費用(必要諸経費等)を足し合わせることで、家賃を算出する手法です。

これは、物件の「費用性」を重視した考え方であり、「この物件を所有・運営していくには、最低でもこれくらいの家賃が必要だ」という、いわばオーナーにとっての採算ラインを導き出すものです。

積算法で導き出される家賃のことを「積算賃料」と呼びます。

積算賃料は、賃貸事例比較法で得られる市場家賃とは異なり、オーナーの経営目線に立った適正な賃料の基準となるものです。

この手法は、特に以下のようなケースで有用な手法として活用されます。

- 近隣に類似の賃貸事例が少ない場合

- 新築物件やリノベーション物件など、市場にない個性的な物件の家賃を決めたい場合

- 賃料増減額交渉の際に、オーナーの収益性を客観的な根拠として示したい場合

それでは、積算法を構成する3つの要素について、順番に書いていきます。

ステップ1:家賃の土台となる「基礎価格」を算定する

積算法の出発点となるのが「基礎価格」です。

これは、物件の土地と建物の価格を合計したものです。

例えば、土地の価格が5,000万円、建物の価格が1,000万円の物件であれば、基礎価格は6,000万円となります。

この基礎価格は、その物件の「原価」や「再調達価格」と考えると分かりやすいかもしれません。

オーナーさんからすれば、これだけの価値を持つ資産を他人に使ってもらうわけですから、この価格に見合ったリターンを期待するのは当然のことですよね。

この基礎価格が高ければ高いほど、オーナーが期待する利益も大きくなるため、結果として家賃も高くなります。

ステップ2:オーナーの利益となる「期待利回り」を乗じる

次に、この基礎価格に「期待利回り」を乗じます。

期待利回りとは、オーナーがその不動産投資によって得たいと考える、年間の収益率のことです。

これは、単に銀行の預金金利を上回ればいいというものではなく、不動産投資に伴う様々なリスク(空室リスク、家賃滞納リスク、修繕リスクなど)を考慮した上で設定されます。

例えば、基礎価格6,000万円の物件で、オーナーが期待する利回りを年4.0%と設定したとしましょう。この場合、基礎価格に期待利回りを乗じることで、年間240万円の収益を確保したいと計算できます。

純賃料=基礎価格×期待利回り

この240万円は、オーナーが物件の所有によって得たいと考える「純粋な利益」の部分です。

この金額を月額に換算すると、月額20万円となります。

ステップ3:「必要諸経費等」を加算する

積算法では「必要諸経費等」も重要です。これは、物件を所有・運営していく上で必ず発生する様々なランニングコストのことです。

具体的には、以下のような費用が挙げられます。

- 固定資産税・都市計画税:物件の所有にかかる税金

- 建物管理費・修繕費:物件の維持管理や修繕に必要な費用

- 損害保険料:火災保険や地震保険などの保険料

- 空室による損失分:空室期間が発生することをあらかじめ見込んだ費用

- 入居者募集費用:不動産会社に支払う広告料など

特に、近年の固定資産税の上昇は、不動産オーナーさんの収益を圧迫する大きな要因となっています。

オーナー目線では、この上昇分を家賃に転嫁しなければ、期待する利回りを確保することができません。

例えば、先ほどの月額20万円の収益に加えて、必要諸経費等として年間60万円(月額5万円)かかるとしましょう。

この場合、オーナーが確保すべき年間家賃は合計で300万円(月額25万円)となります。

これが、積算法で導き出された「積算賃料」です。

積算賃料はオーナー目線そのもの

積算法で算出した積算賃料は、その物件の家賃を決める上で非常に説得力のある根拠となります。

しかし、だからといって「積算賃料が月額25万円だから、家賃も25万円でなければならない」というわけではありません。

積算賃料はあくまで、オーナーさんの経営を成り立たせるための最低限の家賃水準を示すものです。

実際の家賃は、やはり市場の状況(賃貸事例比較法)や、その家賃がテナントの事業収益を圧迫しないか(収益分析法)といった要素も考慮して、総合的に決定されるべきです。

しかし、もし賃料交渉でテナントから家賃の値下げを求められた場合、オーナー目線では「固定資産税などの必要諸経費等が増加しており、これ以上の減額は経営を圧迫するため難しい」といった、積算法に基づく客観的な根拠を示すことができます。

まとめ:オーナーもテナントも積算法を知るメリット

いかがでしたでしょうか。

積算法は、不動産オーナーが自身の物件の価値と収益性を客観的に把握し、賃貸経営の羅針盤とするための有用な手法です。

そして、この積算法の考え方を分かりやすいく理解することは、オーナーさんだけでなく、テナント側にも大きなメリットがあります。

オーナーさんの経営状況を推測できれば、なぜその家賃なのか、家賃交渉の余地はどれくらいあるのか、といったことをより深く考察できるようになるからです。

積算法は、基礎価格、期待利回り、そして必要諸経費等というシンプルな関係性で成り立っています。

この基本的な仕組みを理解し、お互いに納得のいく賃貸借契約を結ぶための一助となれば幸いです。

以上です。お読みいただき、ありがとうございました。

この記事の執筆者

不動産鑑定士 上銘 隆佑

Ryusuke Joumei

上銘不動産鑑定士事務所 代表。

大和不動産鑑定株式会社 東京本社に2014年に入社後、2019年に不動産鑑定士登録(第10401号)。国内系不動産アセットマネジメント会社への出向を経て、大和不動産鑑定株式会社九州支社へ赴任。2024年に同社を退職し、上銘不動産鑑定士事務所を開所。

適正家賃、関係者間売買、証券化対象不動産、銀行の担保不動産、公有地の売買に係る不動産鑑定評価を中心に、不動産鑑定評価に携わる。

不動産鑑定業 福岡県知事 第(1)-347号

info@jkantei-office.com

お問い合わせはこちらから >

-scaled.png)

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] […]