はじめに:賃料交渉の「有利・不利」はどこで決まる?

こんにちは、不動産鑑定士の上銘です。

「家賃を交渉したい」と考えたとき、オーナーさんとテナントさん、それぞれに異なる理由があるかと思います。

- オーナー側:「固定資産税が上がったから家賃を上げたい」

- テナント側:「売上が減ったから家賃を下げてほしい」

どちらの言い分が、交渉の場でより有利に働くのでしょうか?

賃料交渉は感情的な対立になりがちですが、実はその「有利・不利」は、客観的な根拠をどれだけ提示できるかにかかっています。

そこで重要になるのが、前回お話しした差額配分法の考え方です。

今回は、この手法を具体的にどう使って議論を進めるのか、そしてオーナーとテナント、それぞれの主張が持つ強みと弱みについて、分かりやすく解説していきます。

現行賃料と新規賃料の「差額」をベースに議論する

賃料交渉の主戦場は、現行賃料と現在の相場(新規賃料)の間に生じる「差額」をめぐる議論です。

この差額は、賃貸借の継続によって生み出された価値であり、両者の貢献を公平に分配すべきものとされています。

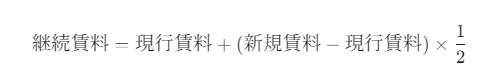

差額配分法は、この「新規賃料と現行賃料の差」を起点に、賃料を調整する有用な手法です。

この計算式でいう「1/2」の部分がいわゆる貢献度であり、オーナーとテナントどちらに差額を配分するべきなのか、実務で検討していきます(実務的には調整が非常に難しく、1/2となる場合が多いです)。

そして、賃料交渉の現場では、その根拠に大きな差が生まれることがあります。

オーナー側の主張が「有利」な理由

結論からお伝えすると、昨今の地価や固定資産税の上昇を根拠とするオーナー側の主張は、交渉の場でオーナー側が有利に働きやすい傾向にあります。

その理由は、根拠となる数値が非常に客観的で、誰の目にも可視化しやすいからです。

特に福岡都市圏は、全国でもトップクラスの地価上昇率のため、固定資産税も毎年+10%以上も上昇しているのが実情です・・!

東京都内であれば「固定資産税の上昇が年+10%まで」という特例措置がありますが、福岡市ではそういった措置もありません。

1. 固定資産税上昇のインパクト

近年、都市部の再開発や地価の変動によって、固定資産税や都市計画税は上昇傾向にあります。

特に福岡市のような活況な商業地では、その上昇率は年に10%を超えることも珍しくありません。

この税金の上昇は、オーナーさんの手元に残る収益、つまりオーナー側の手取り減少に直結します。

2. 積算法で「手取り減少」を可視化する

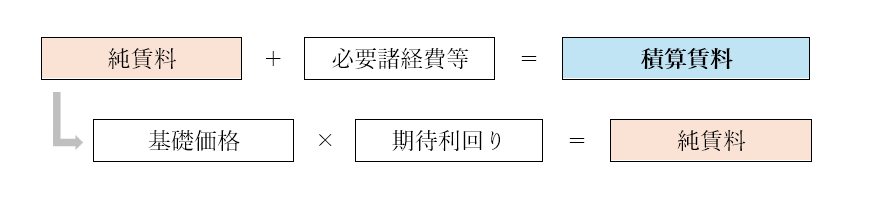

オーナーさんは、この負担増を積算法の考え方を用いて可視化できます。

賃料は、基礎価格に期待利回りを乗じた収益に、必要諸経費等を加えたものです。

固定資産税の上昇は、この必要諸経費等を増加させ、結果として、当初想定していた期待利回りを確保できなくさせます。

例えば、年間100万円の固定資産税が120万円に上がった場合、オーナーは年間20万円の追加費用を負担しなければなりません。これは、手取り収入が年間20万円減るのと同じことです。

このような客観的な費用増加は、不動産鑑定評価でも重視される要素です。

オーナー側は「固定資産税が上がったので、経営を維持するために値上げが必要です」という、非常に明確で説得力のある主張ができるのです。

テナント側の主張が難しい理由

一方、テナントさんが「家賃を下げてほしい」と主張する場合、その根拠は「売上が下がった」「経営が苦しい」といった、主観的な事情に依ることが多く、証明が難しい傾向にあります。

もちろん、不動産鑑定評価の手法には「収益分析法」というものがあり、テナントの事業収益から賃料を算出する考え方もあります。

しかし、これは以下の理由から、交渉の場でオーナー側に受け入れられにくい場合があります。

1. 個人的な経営事情であること

「売上が下がった」という理由は、そのテナントの経営努力や事業内容に起因するものです。

オーナー側からすれば、「それは物件の問題ではなく、あなたの個人的な事情ではないですか?」という反論が可能です。

家賃交渉の裁判となった場合でも、テナントの個人的な経営困難だけを理由とする減額請求が、必ずしも認めるわけではありません。

2. 収益情報の開示が難しい

テナントが自身の事業収益を詳細に可視化し、オーナーに開示することは容易ではありません。

機密情報であるため、テナント側が情報を出し渋ることも多く、客観的な議論が難しくなってしまいます。

オーナー側より可視化が困難なのは間違いありません。

テナントは「経営困難」をどう伝えるべきか

テナントさんどのように家賃交渉を進めるべきでしょうか。

テナント側が「経営困難を理由とするのが一案」として、客観的な根拠を示すことで、オーナー側の理解を得られる可能性があります。

- 地域全体の景気悪化:自社の売上減少が、その不動産の立地するエリア全体の不況に起因していることを示す。

- 近隣競合物件の家賃下落:賃貸事例比較法の観点から、類似物件の家賃が下がっているデータを提示する。

- 事業収益の可視化:オーナーに開示できる範囲で、収支状況を分かりやすくグラフ化するなどの工夫を凝らす。

このような客観的な情報と、賃料交渉の根幹である差額配分法の考え方を理解している姿勢を示すことで、交渉のテーブルにつくことができるはずです。

まとめ:客観性が家賃交渉の行方を左右する

いかがでしたでしょうか。

差額配分法の考え方を理解することは、賃料交渉において「誰の言い分が通るか」を冷静に判断する上で非常に重要です。

- オーナー:固定資産税上昇など、必要諸経費等の増加という客観的な費用増を可視化することで、オーナー側が有利に交渉を進められます。特に昨今の地価上昇を背景として、非常に有利な立ち位置といえます。

- テナント:ただ「経営が苦しい」と訴えるのではなく、客観的なデータや、事業収益の減少を可視化することで、交渉の余地が生まれます。

交渉の行方を左右するのは、感情的な主張ではなく、客観的な数値に基づいたロジックです。

不動産鑑定における「積算法」や「差額配分法」は、そのロジックを両者が共有し、納得のいく解決策を見つけるための有用な手法と考えています。

以上です。お読みいただき、ありがとうございました。

この記事の執筆者

不動産鑑定士 上銘 隆佑

Ryusuke Joumei

上銘不動産鑑定士事務所代表。

大和不動産鑑定株式会社東京本社に入社し、2019年に不動産鑑定士登録(第10401号)。国内系不動産アセットマネジメント会社への出向を経て、大和不動産鑑定株式会社九州支社へ赴任。

適正家賃、関係者間売買、証券化対象不動産、銀行の担保不動産、公有地の売買に係る不動産鑑定評価を中心に、不動産鑑定評価に携わる。

不動産鑑定業 福岡県知事 第(1)-347号

info@jkantei-office.com

お問い合わせはこちらから >

-scaled.png)

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] […]